June 21st, 2007XP 2007 – Dia 4

Conforme eu havia previsto, hoje teria menos coisas para escrever. Como houve manifestações a favor dos meus relatos, vou tentar compensar esse post mais “magro” com mais fotos. Mas isso não significa que pouca coisa aconteceu. Pelo contrário, muita coisa interessante aconteceu: 2 tutorias excelentes, almoço com a Mary e Agile Café. Pena que está acabando…

Thinking, Refining, and Communicating the Business Perspective with Executable Documents – Rick Mugridge e David Hussman

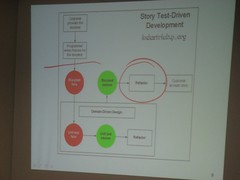

Pela manhã, decidi participar do tutorial sobre Documentos Executáveis com o David Hussman (Agile Coach) e o Rick Mugridge, co-autor do famoso livro sobre FIT, apesar de ter participado de uma sessão sobre o framework na Agile 2006. O interessante foi que a ênfase da apresentação foi muito além da ferramenta FIT/FitNesse/FitLibrary. O conceito da documentação executável como elemento de comunicação com os clientes e como forma de definir os cenários de aceitação de uma história vai muito além da ferramenta. Documentos Executáveis são aqueles que não são escritos uma vez só; aqueles que não tendem a ser esquecidos ou a crescer infinitamente; aqueles que ajudam as pessoas a pensar e colaborar; aqueles que ajudam as pessoas a comunicar o que o produto realmente faz.Algo que gostei muito, e que não tinha visto de forma formalizada antes, foi a prática conhecida como Story-Test Driven Development (STDD ou Desenvolvimento Dirigido por Testes de Histórias), onde antes de fazer TDD, a equipe de programadores, analistas, testers e clientes colabora para definir os critérios de aceitação da história antes mesmo de começar a desenvolver. Como a Mary disse no seu tutorial, por que uma equipe de desenvolvedores deve começar a trabalhar numa história sem saber o que deve fazer? Segunda ela, na empresa do Jeff Sutherland (criador do Scrum e CTO da PatientKeeper) os desenvolvedores não podem colocar a mão numa história se ela não é “testável”. Se o cliente não consegue (ou não se importa em) sentar com a equipe para definir exatamente o que espera do software desenvolvido, não tem sentido começar a programar. Qual o valor esperado? Segundo os palestrantes, o caminho para chegar a uma documentação executável passa por diversas etapas:

Segundo os palestrantes, o caminho para chegar a uma documentação executável passa por diversas etapas:- Personas: Para quem não conhece, é uma prática criada por Alan Cooper para descrever os usuários do sistema de forma mais humana. Ao invés de usar “homens-palito” (ou seja lá como chamam esses bonequinhos), uma persona tem nome, foto (ou caricatura), interesses pessoais e valores que espera extrair do produto. No artigo que vou apresentar semana que vem na WDRA (em Porto de Galinhas!), apresento de forma breve essa prática que é muito eficiente (e divertida).

- Histórias: Partindo das personas, você consegue enxergar diversos objetivos e tarefas que um usuário irá realizar no seu sistema. Fica bem mais fácil escrever histórias a partir dessas tarefas.

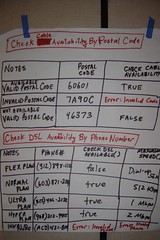

- Testes de Histórias (Story-Tests): Uma vez que temos histórias, é hora de colaborar com o cliente para entender o que eles realmente querem. Dessa conversa devem surgir os testes de histórias (ou testes de aceitação, como o Kent Beck definiu em XP).

- Cenários, tabelas/fixtures (no caso do FIT), APIs, etc: No momento que a equipe entende a real necessidade do cliente (que pode mudar com o tempo, mas isso é normal), precisam garantir que aquilo seja armazenado de forma executável e que sirva como ferramenta para informar o desenvolvedor quando uma história está quase pronta (“quase” pois o seu conceito de “pronta” pode – e deve – ir mais além da codificação/teste).

- Documentos Executáveis: Só depois de tudo isso você é capaz de construir uma documentação executável. Essa documentação serve como registro de como o sistema deve funcionar e, quando o cliente mudar de idéia ou quiser discutir algo em particular, ela pode ser alterada/testada em ciclos curtos de feedback para garantir que o sistema se adapta às novas necessidades.

From User Story to User Interface – Jeff Patton

Na parte da tarde participei de mais um excelente tutorial com o Jeff Patton, da Thoughtworks. Material impecável, slides e timing muito bons, didática excelente e exercÃcios práticos divertidos e instrutivos. E, claro, um assunto muito interessante: como o design de usabilidade (por aqui mais conhecidos como Interaction Design) e o design de interfaces gráficas se encaixam no mundo ágil?Quem vive no mundo do design de interfaces e da usabilidade tem uma propensão a trabalhar com BDUF (Big Design Up-Front). O que geralmente se diz é que você precisa ter uma idéia de todas as possÃveis formas de interação e atividades que um (ou vários) usuário(s) terão com o sistema antes de projetar a melhor interface e o melhor design gráfco. Nós do mundo ágil sabemos que BDUF não funciona muito bem. Num dos relatos de experiência apresentados anteriormente, Robert Beedle mostrou um estudo empÃrico qualitativo mostrando que, em geral, a maioria das atividades de definição de interface tendem a acontecer no inÃcio dos projetos mesmo. Ele mostrou quatro abordagens diferentes:- Fazer todas as atividades de design da interface antes de começar a desenvolver

- Fazer ambas as atividades em paralelo, de forma iterativa

- Fazer ambas as atividades em paralelo, porém trabalhando no design de interface uma iteração na frente (de forma que a equipe de desenvolvimento trabalha sempre em cima do que a equipe de interface desenvolveu na iteração anterior)

- Começar somente com atividades de design da interface e, gradualmente, inserir atividades de desenvolvimento. Conforme as iterações vão passando, a quantidade de trabalho de desenvolvimento vai aumentando enquanto de design diminui, até o momento em que só é preciso desenvolver. Algo como aqueles gráficos de baleia do RUP.

No tutorial, Jeff apresentou o modelo em camadas proposto por James Garrett para descrever os diferentes elementos da Experiência do Usuário:

- SuperfÃcie: interface gráfica, com cores e elementos gráficos do design.

- Esqueleto: uma espécie de “wireframe” de como os elementos estão estruturados na interface.

- Estrutura: como os elementos da interface estão conectados para formar um todo.

- Escopo: uma lista de tarefas que um usuário tipicamente irá realizar através da interface.

- Estratégia: os objetivos por trás das tarefas que serão realizadas na interface.

Apresentou também as diferentes formas de representar os usuários (Atores, Papel, Perfil ou Persona) e as diferentes formas de capturar e representar as interações do usuário com o sistema, como: Use cases, Histórias, Workflows, Cenários e Modelo de Tarefas. Durante o resto do tutorial, nos organizamos em grupos e realizamos diversas atividades para produzir e validar um protótipo em papel: partimos de uma história e definimos um simples cenário de uso, descrevendo as interações entre o usuário e o sistema (num formato de Use case essencial). A partir disso, definimos os diversos componentes que fariam parte da interface gráfica para que o cenário fosse atendido.

Depois veio a parte divertida: começamos a desenhar e recortar os diversos componentes e “montar” a interface em papel, usando canetinhas, papel, transparências, cola pritt e liquid paper.

Depois veio a parte divertida: começamos a desenhar e recortar os diversos componentes e “montar” a interface em papel, usando canetinhas, papel, transparências, cola pritt e liquid paper. Por fim, vimos como funciona um teste de usabilidade num protótipo de papel e como, depois de poucas iterações, conseguimos diminuir o número de erros de usabilidade. Para isso, cada um tinha um papel (role, para não confundir): o “facilitador” apresentava nossa proposta e era o único que podia conversar com o usuário-final (num estilo narrador de esporte). Outra pessoa faz o papel de “computador” e fica trocando os papéis/botões/transparências conforme o usuário-final interage com o protótipo. Além do “usuário-final” (que eram duas pessoas vindas de uma outra equipe), alguém precisa fazer o papel de “observador” e ficar tomando nota dos problemas encontrados durante o teste.

Por fim, vimos como funciona um teste de usabilidade num protótipo de papel e como, depois de poucas iterações, conseguimos diminuir o número de erros de usabilidade. Para isso, cada um tinha um papel (role, para não confundir): o “facilitador” apresentava nossa proposta e era o único que podia conversar com o usuário-final (num estilo narrador de esporte). Outra pessoa faz o papel de “computador” e fica trocando os papéis/botões/transparências conforme o usuário-final interage com o protótipo. Além do “usuário-final” (que eram duas pessoas vindas de uma outra equipe), alguém precisa fazer o papel de “observador” e ficar tomando nota dos problemas encontrados durante o teste. Foi uma experiência valiosÃssima (o melhor tutorial até agora na conferência) e aprendi bastante sobre como integrar o mundo do design com o mundo de desenvolvimento. Nós sempre aprendemos bastante quando passamos por problemas parecidos. O Jeff está fazendo um trabalho excelente para juntar essas duas comunidades. Para quem se interessar, vale a pena conferir as suas idéias.

Foi uma experiência valiosÃssima (o melhor tutorial até agora na conferência) e aprendi bastante sobre como integrar o mundo do design com o mundo de desenvolvimento. Nós sempre aprendemos bastante quando passamos por problemas parecidos. O Jeff está fazendo um trabalho excelente para juntar essas duas comunidades. Para quem se interessar, vale a pena conferir as suas idéias.

Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn Facebook

Facebook Flickr

Flickr